Così il cardinale Schuster guidò la diocesi di Milano dentro la Resistenza

di

Davide Tizzo

Lo studioso Del Zanna ricorda come il cardinale benedettino si pose come "defensor civitatis". E come la Chiesa ambrosiana agì per evitare spargimenti di sangue. Oggi un convegno in Cattolica

Pubblichiamo una sintesi dell'intervento che lo storico Giorgio Del Zanna terrà oggi al convegno “Chiesa, cattolici e la liberazione a Milano”, che si svolge presso l’Università Cattolica di Milano (sala Negri da Oleggio, ore 11.30). Con Del Zanna, docente alla Cattolica, interverranno anche gli storici Enrico Galavotti, dell’Università di Chieti-Pescara, e Agostino Giovagnoli (Università Cattolica). Tra i saluti istituzionali, ci sarà quello dell'arcivescovo di Milano Mario Delpini.

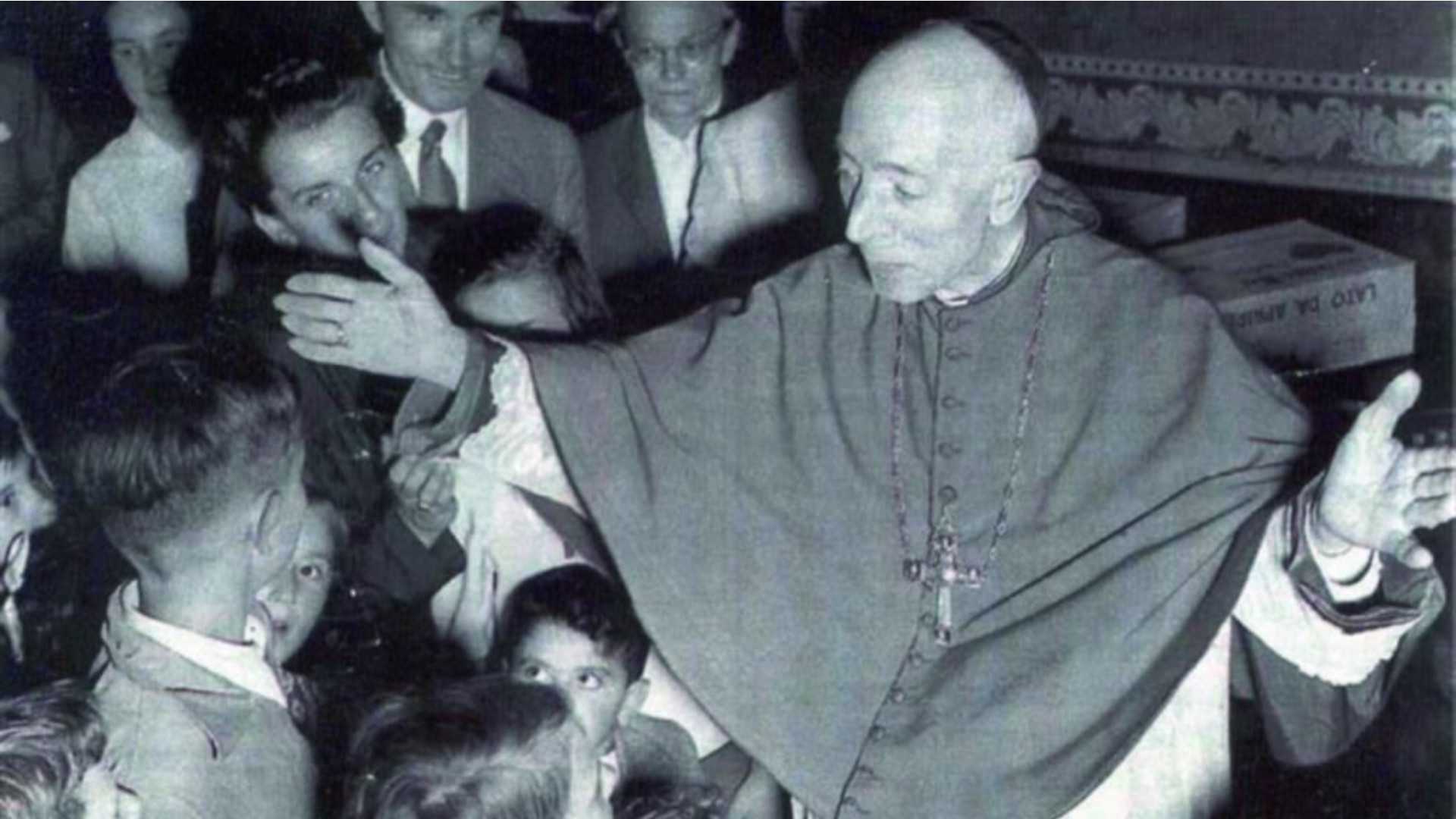

Nel settembre del 1954, pochi giorni prima di morire, il cardinale Ildefonso Schuster ha scritto: «A Dio Ottimo e Massimo che traducendomi incolume attraverso le dittature, i bombardamenti e gli incendi di Milano – le occupazioni straniere, la catastrofe nazionale – e poi finalmente le lotte di liberazione – e la restaurazione della Repubblica italiana – mi ha fatto passare per il fuoco e per la tempesta – per quindi ricondurmi sulla riva della sua salvezza». Delle tante stagioni della sua vita e del suo lungo episcopato, il cardinale Schuster - monaco benedettino nominato arcivescovo di Milano nel 1929 - evidenzia quella della guerra e della liberazione, quasi a sottolinearne il carattere peculiare per la drammaticità degli eventi che l’avevano caratterizzata. Non si può comprendere, infatti, il ruolo svolto dalla Chiesa ambrosiana nel difficile biennio ’43-’45, e poi nella ricostruzione, senza considerare la vastità della violenza e della distruzione che investì Milano e l’intera diocesi. Nella crisi della guerra, a partire dal Radiomessaggio di Pio XII del Natale ’42, la Chiesa non rinunciò a pensare al dopo. Soprattutto dopo la caduta del fascismo, la sfida era inserire le masse cattoliche nel nuovo spazio democratico che si stava aprendo. Lontano per sensibilità dalle questioni politiche, Schuster avvertì soprattutto il problema di ricostruire il tessuto morale e sociale lacerato dalla guerra, perseguendo alla fine del ’43 la pacificazione degli animi con l’invito a porre fine a uccisioni e saccheggi. La scelta della Chiesa di mantenere una “pastorale prudenza” senza compromissioni con i nazi-fascisti ma anche senza distacco dalle vicende in corso, si tradusse nell’esercizio della carità verso tutti, un’assunzione generale di responsabilità in nome della dignità delle persone e del bene comune. Tali scelte furono decisive nel coinvolgere la Chiesa ambrosiana nell’attiva resistenza al nazi-fascismo, ma costituirono anche il terreno in cui mise radici l’impegno dei cattolici per la ricostruzione democratica del paese. Tale atteggiamento permise all’arcivescovo di Milano di assumere un ruolo di defensor civitatis, supplendo allo Stato. Forte era in Schuster l’esempio delle abbazie benedettine del VI secolo quale presidio di umanità in società disgregate e violente. Nella barbarie della guerra, la Chiesa - come le antiche abbazie - doveva porsi quale spazio di solidarietà e riferimento morale. Unica autorità costituita che godeva della fiducia della popolazione e capillarmente presente sul territorio, la Chiesa ambrosiana si trovò così, suo malgrado, nell’epicentro degli eventi che ebbero nella liberazione di Milano, il 25 aprile 1945, il loro momento culminante. La Chiesa di Milano, tra il ’43 e il ’45, fece dell’opera caritativo-assistenziale l’asse portante della sua azione per proteggere i renitenti alla leva e per assistere – e in alcuni casi liberare – persone arrestate dai nazi-fascisti.

Un capitolo a parte è quello dell’aiuto agli ebrei che valse a Schuster un particolare ringraziamento da parte della comunità ebraica di Milano. Altrettanto significativa l’opera di sostegno ai prigionieri nei campi in Germania, così come la fornitura di viveri alla popolazione di Milano e l’aiuto ai sinistrati e agli sfollati. Non pochi furono i preti ambrosiani che, spinti da motivazioni diverse, diedero appoggio ai gruppi partigiani, una storia in gran parte ancora da scrivere. La diocesi di Milano nel 1978 ha avviato una raccolta di documenti e testimonianze sull’impegno di clero e religiosi durante la lotta di liberazione, per documentare «l’antifascismo senz’odio, intelligente, fattivo e tenace del clero a cominciare dal cardinale Schuster». Da queste premesse maturò la mediazione di Schuster nei mesi e nei giorni che precedettero la liberazione, prima coi tedeschi e poi con Mussolini, per salvare Milano, le fabbriche e le infrastrutture, da uno scontro tra occupanti e liberatori. Si trattò di un investimento sul futuro per creare le condizioni di una ripresa una volta finita la guerra. È probabile che il messaggio di Pio XII nel Natale del ’44 abbia incoraggiato Schuster. Passato alla storia come la svolta con cui la Chiesa ha abbandonato la sua tradizionale indifferenza rispetto ai diversi regimi politici per esprimere una preferenza verso la democrazia politica, il radiomessaggio, in realtà, esprimeva un pensiero più complesso che legava la democrazia all’obiettivo della pace. Agli occhi di Schuster - poco incline a una specifica attenzione verso le questioni politiche o istituzionali – il messaggio fu rilevante soprattutto per l’attenzione alla dignità della persona e per la prospettiva di convivenza pacifica che delineava. L’arcivescovo attribuì grande importanza al messaggio, tanto da decidere il 31 dicembre ’44 di autosospendere il giornale diocesano “L’Italia” pur di non subire il diktat delle autorità nazi-fasciste contrarie alla pubblicazione del discorso papale. In questo senso, Schuster sviluppò un’azione che non fu, quindi, solo di mediazione tra le parti (tedeschi, fascisti, Cln e alleati), ma di intervento attivo per impedire allo scontro di degenerare in aperta guerra civile. Dopo il 25 aprile 1945, tra le fila social-comuniste si cercò di mettere in secondo piano questo ruolo della Chiesa milanese per non offuscare il contributo dei partigiani alla liberazione. Fu allora che cominciò a diffondersi la vulgata sul “clerico-fascismo” della Chiesa milanese e sulla sua posizione «attendista» durante la guerra di liberazione. Per contrastare tali tendenze, Schuster fece pubblicare nel 1946 un «libro bianco», intitolato Gli ultimi tempi di un regime, una raccolta di documenti per far luce sulla vasta opera svolta dall’Arcivescovado di Milano in quei durissimi mesi.

Di fronte alla crescente presa del comunismo tra gli ambrosiani, Schuster faticò a coglierne le ragioni profonde, limitandosi alla condanna morale, mentre tra l’episcopato lombardo andava emergendo anche una linea più pastorale, attenta alle dinamiche sociali e tesa a distinguere le persone dall’ideologia. Anche la sua idea di «sana democrazia» cristianamente ispirata, nel quadro di una visione sostanzialmente confessionale dello Stato, rifletteva una concezione meno avanzata rispetto ad altre istanze che stavano emergendo nel mondo cattolico italiano. Più interessante, e poco sottolineato, lo sguardo di Schuster alle vicende italiane nel quadro europeo: diversi i suoi interventi – tra il 1946 e 1947 - in relazione ai trattati di pace e alla necessità che non prevalesse una logica punitiva nei confronti dell’Italia, favorendo una pace duratura nel continente. Oltre a preoccupazioni specifiche per l’Italia legate al suo ruolo di pastore di una grande città italiana, tali interventi erano mossi dall’idea che il futuro dell’Europa dovesse passare dal superamento dei nazionalismi. Schuster veniva da un mondo, quello benedettino, che tra le due guerre aveva rappresentato un’importante rete transnazionale per l’unità tra i cattolici europei e per riavvicinare i cristiani separati. In esso pulsava un europeismo ante litteram, spiritual-culturale più che politico, innervato di umanesimo, pre-ecumenico, refrattario al «nazionalismo esagerato» dell’epoca. Un sentire che porterà dopo la guerra alla scelta di san Benedetto quale patrono dell’Europa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA